Каспийское море традиционно воспринимается как «энергетическое сердце Евразии». Огромные запасы нефти и газа, сосредоточенные в недрах его шельфа и прилегающих территорий, на протяжении десятилетий определяют стратегическое значение региона. В последние годы международные организации и национальные ведомства регулярно публикуют обновлённые оценки, и картина распределения ресурсов между пятью прикаспийскими государствами -Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Россией- продолжает уточняться.

Согласно данным 2024 года, именно Азербайджан занимает первое место по запасам природного газа в акватории Каспия, в то время как лидерство по нефти и газовому конденсату принадлежит Казахстану. Это соотношение далеко не всегда было таким и является результатом тридцатилетней динамики разведки, освоения месторождений и развития технологий.

По итогам 2024 года крупнейшие запасы нефти и газового конденсата в Каспийском море принадлежат Казахстану - около 33% совокупного объёма. На втором месте Азербайджан- 29%, за ним следуют Иран (21%), Туркменистан (12%) и Россия (5%). Если рассматривать газовые ресурсы, то картина иная: лидером стал Азербайджан с долей в 34%, а Казахстан, Туркменистан и Иран делят примерно равные позиции по 19% каждый, Россия удерживает 9%.

Эти данные наглядно демонстрируют смещение балансов в сравнении с предыдущими десятилетиями. Ещt в 1990-е годы общепринятым считалось, что главные газовые богатства региона сосредоточены в Туркменистане, а Азербайджан в первую очередь ассоциировался с нефтью. Сегодня ситуация противоположная: именно газовые проекты «Шахдениз», «Умид-Бабек» и другие сделали Баку лидером в этой сфере, тогда как Туркменистан остаtтся крупнейшим владельцем национальных запасов газа, но значительная их часть относится к континентальной территории, а не к каспийскому офшору.

Да, в начале 1990-х годов после распада СССР новые независимые государства получили в наследство месторождения, оценка которых производилась по советской классификации. Эти цифры, как правило, были завышены и не соответствовали западным стандартам доказанности запасов (proven, probable, possible). Международные компании, пришедшие в регион в середине 1990-х, начали масштабную переоценку. Результаты оказались более скромными, но зато достоверными.

В 2000-е годы ключевыми событиями стали запуск «Контракта века» в Азербайджане, начало освоения казахстанского Кашагана, расширение добычи на Тенгизе и Карачаганаке, а также постепенное формирование экспортных маршрутов. В Туркменистане внимание сместилось на газовые ресурсы, особенно после открытия Восточного маршрута экспорта в Китай. В то же время иранский и российский сектора Каспия развивались медленнее: санкции против Ирана и технологические ограничения для России мешали полноценной реализации потенциала.

К 2010-м годам доли стали меняться. Казахстан укрепил позиции как крупнейший владелец каспийской нефти, Азербайджан- как главный газовый игрок. Туркменистан в национальном масштабе сохранил лидерство по газу, но в «каспийской статистике» уступил. Именно поэтому доля Баку по газу выросла до 34%, что закреплено последними оценками.

Чтобы понять реальный масштаб богатств, необходимо перевести доли и относительные данные в абсолютные числа. На основе последних международных оценок доказанные запасы прикаспийских стран выглядят так: Азербайджан: около 7 млрд баррелей нефти и 60 трлн кубических футов газа, что эквивалентно примерно 1,7 трлн кубометров.

Казахстан: около 30 млрд баррелей нефти и 85 трлн кубических футов газа (около 2,4 трлн кубометров).

Туркменистан: сравнительно скромные запасы нефти - около 0,6 млрд баррелей, но огромные газовые ресурсы - 400 трлн кубических футов, или более 11 трлн кубометров.

Иран и Россия - мировые энергетические гиганты, однако их прикаспийская часть пока учтена менее точно, что связано с отсутствием полноценных геологоразведочных данных и юридическими нюансами разграничения акватории.

Сравнение наглядно показывает: Казахстан является абсолютным лидером по нефти, Туркменистан — по газу в целом, а Азербайджан вырывается вперёд именно в «каспийской категории».

Энергетическая ценность ресурсов напрямую зависит от мировых цен. Если принять среднюю цену нефти в 70 долларов за баррель, а газ оценивать «экспортно-оптимистичному» сценарию ($200 за тысячу кубов, как бывало в пиковые периоды на европейском рынке), получаем следующие ориентировочные стоимости:

Нефть Азербайджана - около 490 млрд долларов, Казахстана - 2,1 трлн, Туркменистана - 42 млрд.

Газ Азербайджана -340 млрд долларов; Казахстана -481 млрд; Туркменистана - 2,26 трлн.

Даже грубые подсчёты показывают, что газ Туркменистана способен соперничать по стоимости с нефтяными богатствами Казахстана, если он будет выведен на премиальные рынки.

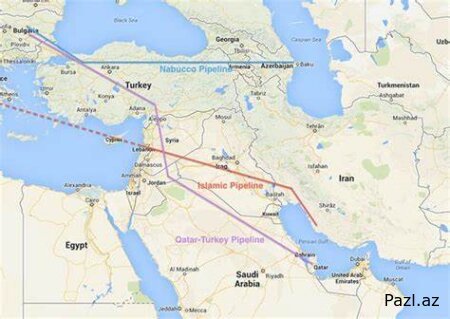

Распределение ресурсов Каспия неизбежно формирует энергетическую геополитику региона. Казахстан и Азербайджан выстраивают активное сотрудничество с Западом, Туркменистан укрепляет связь с Китаем, Иран и Россия сталкиваются с санкционными ограничениями. Баланс сил постоянно меняется, и каждая новая разведка или технологический прорыв может скорректировать «таблицу лидеров».

Главный вывод заключается в том, что доли и позиции стран за последние тридцать лет действительно менялись и будут меняться в будущем. Азербайджан, еще недавно считавшийся преимущественно нефтяной державой, сегодня закрепил за собой статус газового лидера Каспия. Казахстан утвердился как крупнейший нефтяной игрок, Туркменистан располагает гигантскими газовыми ресурсами, а потенциал Ирана и России в каспийском секторе пока остаётся скрытым резервом. Всё это делает Каспийский регион не только энергетическим кладезем, но и ареной стратегической конкуренции, где экономика, политика и геология переплетаются воедино.